2020년 7월

| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||

내 속엔 내가 너무도 많아-서.

2020년 07월 16일 오후 04:07

칠월, 그리고 어느새 또 여름이다. 옷의 길이가 훌쩍 짧아진 만큼, 밤의 길이도 꼭 반팔처럼 짧아졌다. 이렇게 길지도 못한 밤에, 나는 자꾸 잠을 뒤척인다. 새벽에 한두번씩은 꼭 잠에서 깬다. 새벽 세시의 시간과 마주친지 벌써 꽤 되었다. 이따금씩 침대에서 내려와 화장실을 갈 때마다, 거울 앞에서 붓고 붉은 눈과 마주친다. 내 붉은 시선을 발견할 때 마다, 이미 다 지난 일들이 마음 속에서 불거지는 것만 같다.

누군가를 만났지만, 입밖으로 내지 않았던 시간들에 대해 생각한다. 이 사람과 이 이야기를, 그 사람과 이 이야기를, 저 사람과도 이 이야기를 털어놓았지만, 타인과 나누었던 이야기들을 가져와 영혼까지 죄다 끌어모은다고 해도, 절대로 하나로 완성되지 않을 이야기.

모든 것을 털어놓고 싶다고 말하면서, 절대로 모든 것을 털어놓지 않으려는 내가 있다. 그래서 나는 비겁한 사람이다. 닫은 입 안에서 너무 많은 것들이 상하고 있다는 걸 안다. 나는 내가 상했다는 걸 안다. 이 더위, 이 온도, 이 습도, 나는 정말 괜찮은걸까.

요즈음 매일매일 마음이 좀 소란스럽다. 이렇게 서른다섯이나 먹었으면, 이제는 나를 알 때가 정말 되지 않았나. 어쩐지 나는, 죽을 때까지 나란 사람이 어떤 사람인지 모르고 살 것만 같다. 나를 알고싶어하다가 이 시간이 끝날 것만 같다. 나날이 나도 모르는 내가 자꾸 발견된다. 그럴때면, 나는 아무도 모르게 나를 버리고 싶어진다.

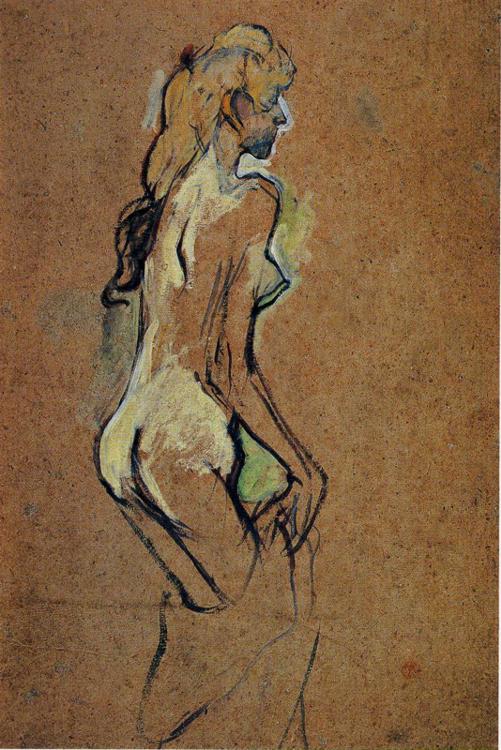

Henri de Toulouse-Lautrec, Nude Girl, 1893, oil on cardboard, 59.4 x 40 cm, Musee Toulouse-Lautrec, Albi, France.