2012년 3월

| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

이유는 언제나 있어.

2012년 03월 12일 오후 10:03

기분이 왜 그런지 잘 몰랐었다. 어제부터 허리가 너무 아팠고, 퇴근할 때 즈음에는 허리에서 다리를 타고 끝까지 구석구석 아픈게, 괜히 여기저기가 쑤시고 아파서 그런가보다. 그냥 그렇게 생각했다. 집에서 다시 나오는 순간부터, 계단을 한두칸 내려오듯 마음이 내려앉았을 때에도, 이마저도 유난이라 생각했던 것 같다. 아르바이트에 출근한 뒤에 나는 줄곧 7층에서 있었지만, 마음은 처음부터 주차장 바닥에 달라붙어 있는 아주 오래된 껌처럼 바닥에 있었다. 쥐도새도 모르게 마음이 다 밟혔다. 그런데도 마음이 좀처럼 평평해지지 않았다. 마음의 요철은 날로 심해졌다. 오늘밤 사이에는 아무도 손님이 없었고, 같이 알바하는 동생에게는 애꿎은 이야기를 잔뜩 했다. 하나씩, 둘씩, 또 셋씩, 세어보다보니 나는 요즈음 내 생에 이렇게 일이 많았는지 모르고 있었다. 그래 사실 세상에 이유없는 일이 어디있겠는가. 그걸 알면서도 그런다. 내가.

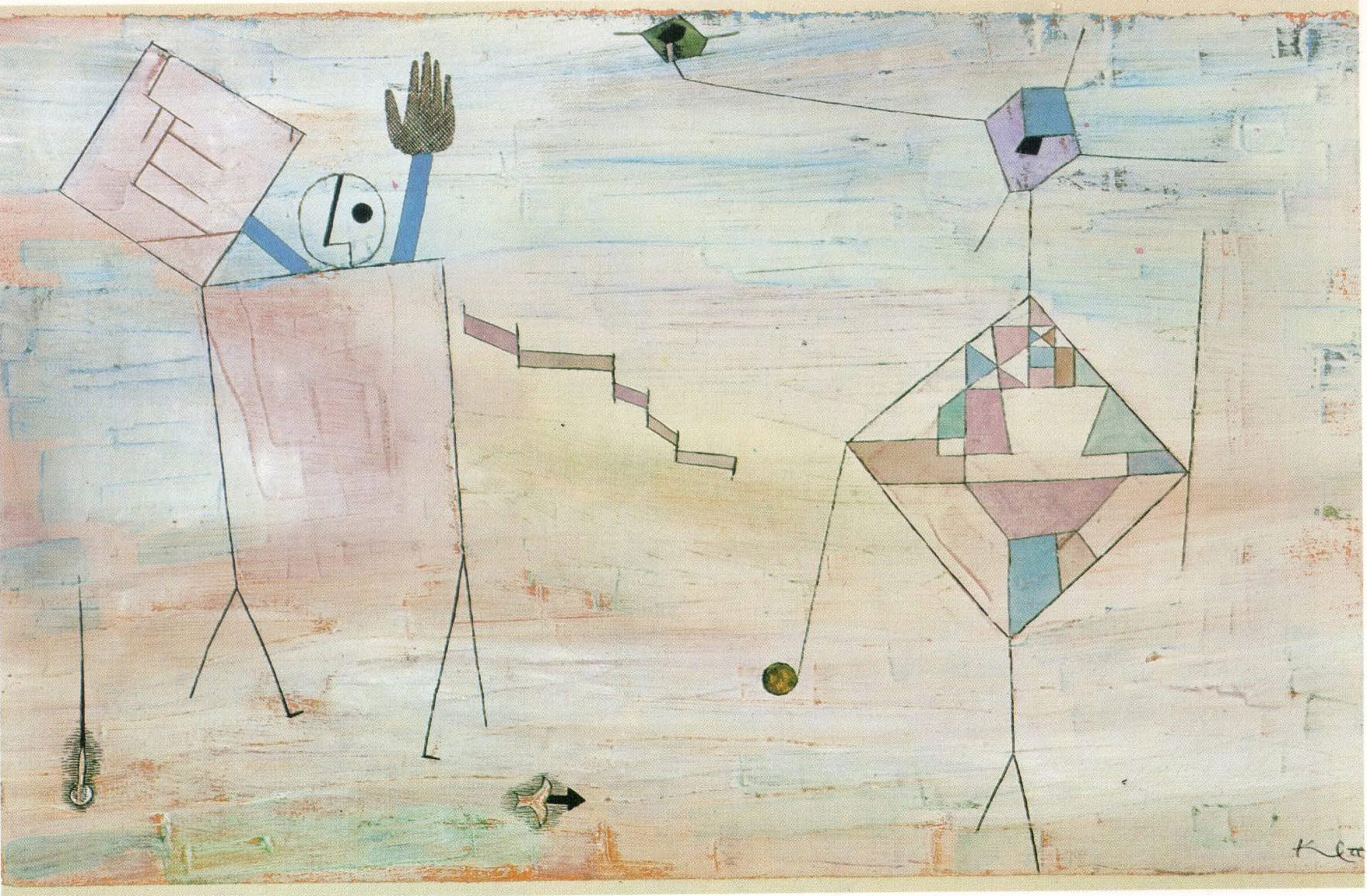

Paul Klee, Regie(Staging), 1930, Watercolour and pen and ink on chalk-primed German Ingres paper mounted on board, 29.5 x 47 cm, Paul Klee Foundation, Kunstmuseum, Berne, Switzerland.