| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | |||||

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| 31 | ||||||

언제부터 우리는 친구가 되는걸까. 사실 얼마 전에도 일기를 쓰다가 이런 고민을 했는데, 동갑이 아닌 사람들과 친구는 언제되는 것일지 궁금하다. 예전에 어른들이 분명히 한두살 차이는 나이 들면 다 친구가 된댔는데, 나는 아직도 그렇지 않다. 여전히 동생들은 동생들이고, 언니들은 언니들이고, 오빠들은 오빠인 것 같다. 이게 꼭 우리가 선후배 관계여서가 아니라, 그걸 떠나서도 나는 동갑내기 친구들보다는 위아래가 훨씬 많은데, 이 사람들과는 도대체 언제 친구가 되는건지 잘 모르겠다.

사실 저번 주 화요일 일기에 ‘어제는 친한 동생과 저녁을 먹으며’라고 쓰다가 월요일에 만난 동생에게 우리는 친구냐며 물어보는 카톡을 썼다가 지우고는, 친구와 저녁을 먹었다고 적었다. 내가 사실 스몰오형이라고 말했던가? 나 제법 마음이 작은 사람이다. 어쨌거나 이제부터 그냥 내 맘대로 친구하기로 했다. 왜냐면 친구라고 하면 진짜 친한거 같은데 친한 동생은 뭔가 덜 친한 느낌이란 말이다. 그 말할 수 없는 간격이 아쉬웠다. 이제라도 너, 내 친구가 되어라.

암튼 나 그럭저럭 잘 살아왔나. 일기를 요새 열심히 개판으로 쓰고 있었더니, 무슨 일 있냐며 물어오는 친구들이 많다. 오늘은 단거 먹으라며 케이크도 한 판 받았다. 나는 아무리 생각해도, 이렇게 마음이 건강하지 못한 사람인데, 내가 질질 댈 때마다 그런 내게 내가 좋은 사람이라고, 사랑스러운 사람이라고 말해주며 오래도록 곁에 있어주는 사람들이 고맙다. 그래서 이제 다시 새 사람이 필요치 않을 것 같다.

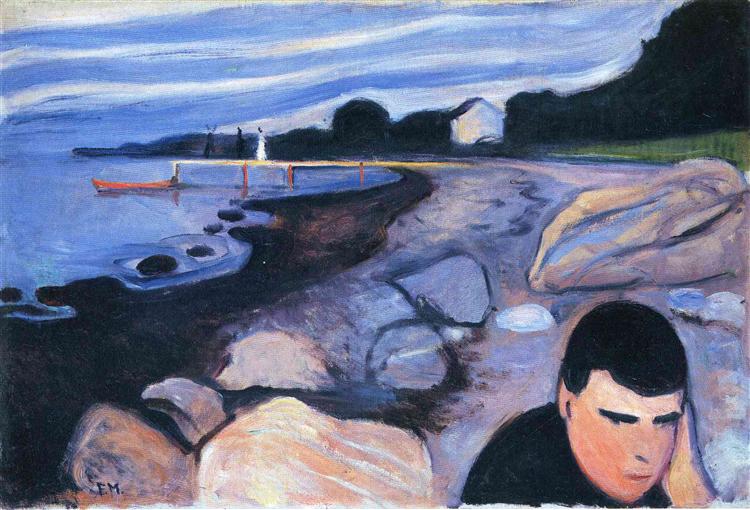

퇴근길을 빙자한 산책길, 아니 요새는 산책이 아닌 방황을 한다. 아침부터 비가 오고 그래서 저녁에 하늘이 울먹일 줄 알았더니, 의외로 하늘이 너무 예뻐서 조금 울고 싶었다. 나는 조금 무뎌지고 싶다. 무너지고 싶은게 아니라.