2012년 2월

| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | ||||

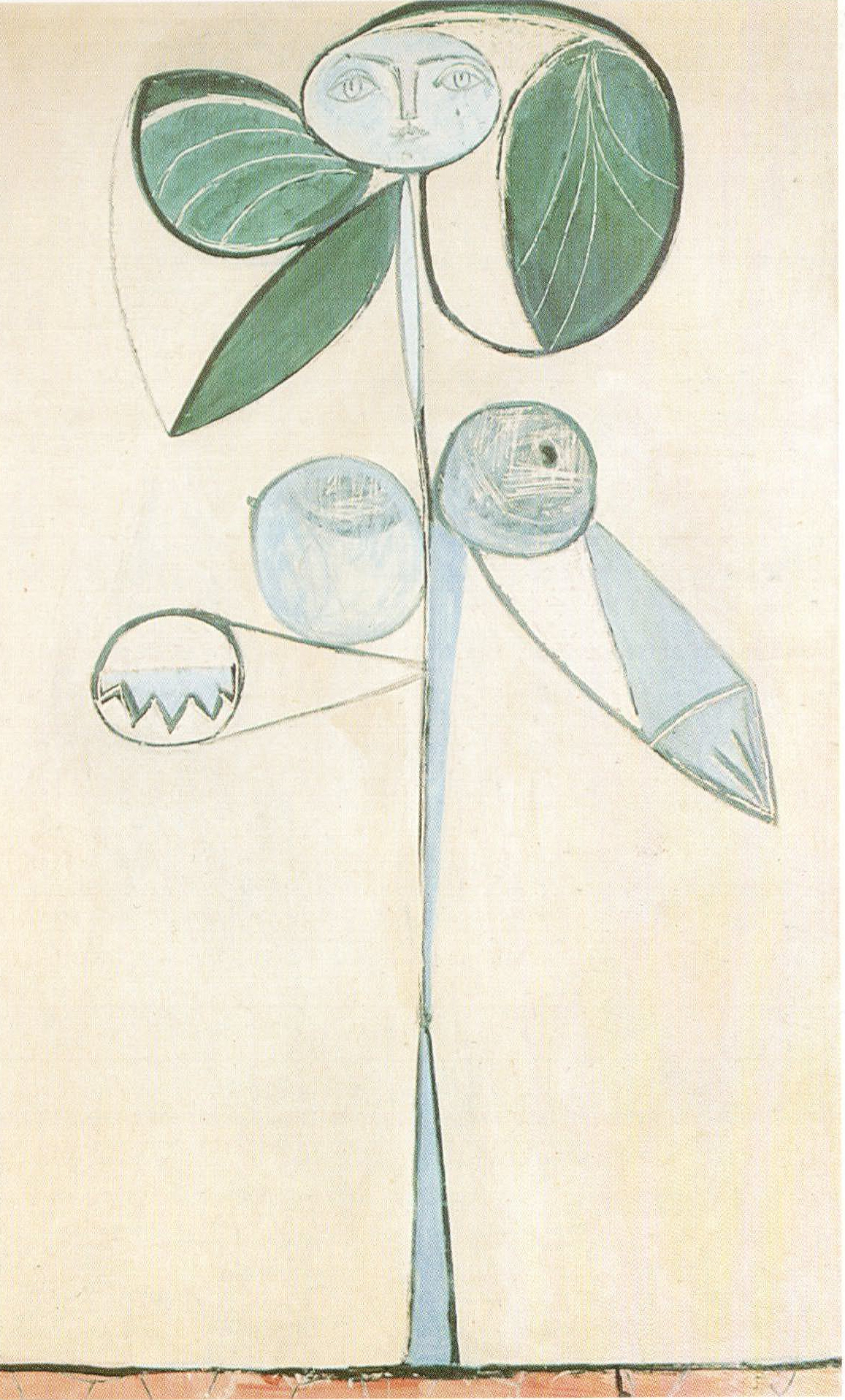

으쓱한 곳에서 피는 새싹.

2012년 02월 14일 오전 02:02

아침에 눈을 뜰 때마다, 나는 가장 먼저 핸드폰으로 아침의 온도를 확인했다. 숫자 앞에 그어진 작대기 하나의 존재 여부는 내게는 꽤 중요한 일이었다. 며칠 전부터 차츰차츰 숫자가 작아지는가 싶더니, 아침에 만난 숫자는 제 몸 옆에 그어진 것이 아무것도 없었다. 그걸 보는 마음이 순간 나는 괜히 마음이 홀가분해졌다.

열흘 전즈음이 입춘이었다더니, 정말 이렇게 봄이 오려는가보다. 오후의 햇살도 어쩐지 따뜻해졌다. 사람들의 부피가 조금씩 모두 줄어들었다. 덕분에 내 부피도 조금 줄어드는 것만 같았다. 결국에는 이렇게 봄이 온다. 모두가 줄어들고 작아지는 시간이, 마음이 쓸려 사라지는 기간이, 모두의 곁으로 온다.

낮에는 홑겹의 옷을 입고, 총총총 교정을 지나다녔다. 햇살을 온 몸으로 맞는게 무척 기쁘다고 생각했다. 지금 여기서 더 추워지지 않고, 이대로 봄이 오면 얼마나 좋을까. 냉정하기 그지 없는 날씨를 견뎌내는 것은, 이제 너무 힘들다고 생각했다. 꽃피는 봄이 오면 좋겠다. 나도 새싹처럼 으쓱으쓱 자라나고 싶다.

Pablo Picasso, Femme-fleur(Woman Flower), 1946, Oil on canvas, 146 x 89cm, Private Collection.