2016년 9월

| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||

물속 같다. 바람이 분다.

2016년 09월 03일 오후 01:09

같은 계절이라는건 얼마나 사람의 기억에 영향을 미치는 걸까. 같은 이라는 말에는 과거를 끌어당기는 아주 강한 힘이 있다고 생각한다. 어느 깊은 곳에 있어도 막 이끌려오는 자성 같은거, 어영부영 또 일년이 지났다. 이것으로 꼭 여덟번째 여름이 지났다.

그때도 이만큼 더웠다가 갑작스레 추워졌을까. 8년, 어떤 기억들은 여전히 푸르고 신선한데, 또 어떤 기억들은 이미 옅고 흐리다. 이미 다 시들었다.

올해에는 여름옷을 꺼내는 것조차 제대로 할 수 없을 만큼, 바쁘고 또 아팠던 여름이었다. 여름내내 내 방 한가운데는 옷무덤이 생겼다. 공간박스에 차곡차곡 개켜져 있던 여름옷들이 하나둘씩 그 위에 쌓이고, 며칠 전부터 갑작스럽게 꺼내진 긴팔 티셔츠들이 태풍에 휩쓸려 쓰러진 나무처럼 한데 뒤엉켜있다. 뒤엉킨 계절, 나는 들추어 꺼내기 힘든 것들은 그대로 덮어두고 이번 여름을 났다.

어쩐지 요즘들어 갱년기 같은 날씨가 지속된다. 더웠다 추웠다 들쑥날쑥한 장단을 맞추기가 어렵다. 생무덤 사이에서 옷을 맞춰입기가 어렵다. 나도 자꾸 괜한 변덕이 끓는다.

그래서 나는, 또 다시 내가 어딘가에 휩쓸릴 것만 같은 기분이 든다. 이번에도 휩쓸리게 될까. 아니 또 자석처럼 이끌려올까. 다시 또 같은 계절이다. 나는 물속같다. 바람이 분다.

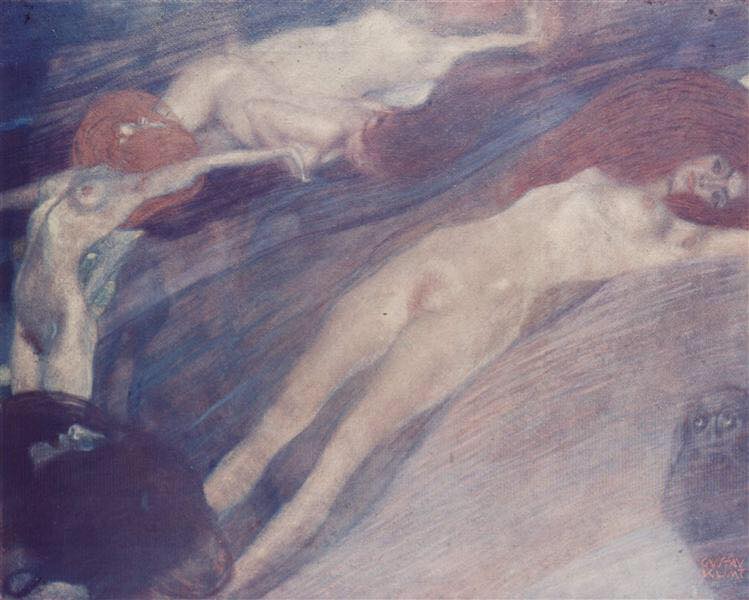

Gustav klimt, Bewegte Wasser, 1898, Oil on canvas, 65 x 52 cm, Private Collection.