2016년 11월

| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | ||||

하루 아침에.

2016년 11월 01일 오후 01:11

밤 사이 기온이 뚝 떨어졌다. 또 새벽 네시반에 잠에서 이유없이 깼다. 날씨를 보려고 핸드폰 화면을 켰다가 꿈인가 싶었다. 영하의 계절이 왔다. 새 달, 새로운 11월과 함께.

공벌레처럼 이불을 말았다. 공벌레 같은 나, 움츠러드는 나, 공 같은 나, 나는 요즘 내가 어디로 도망가고 싶어 하는지 잘 모르겠다.

겨우 일어나 씻고는 아침부터 히트텍을 찾다가, 결국 찾지 못했다. 맨살에 바로 닿는 옷감의 감촉이, 마치 커다란 뱀 한마리를 내 몸에 두르는 것만 같아 소름이 끼쳤다. 면의 감촉이 유난히 으스스한 아침에, 잔뜩 부스스한 내가 있다.

단 하루 사이에, 공기 자체가 달라진 기분이 든다. 가을에서 겨울로, 달력을 한 장 넘기면 단풍의 그림에서 눈 덮인 그림이 나오는 것처럼, 아주 쉽게 공기가 변했다. 이제는 이렇게 손쉽게 계절이 변할 수도, 손쉽게 사람이 변할수도 있다는 걸 안다.

나만 아는 공기, 함께하는 공기 자체가 변한 기분이 든다. 이게 기온이 떨어진 것이 아니라 식어버린 것이라면 나는 어떻게 해야하는걸까. 마음의 온도가 자꾸 낮아진다. 우리의 온도차는 더욱 심해진다. 겨울이다.

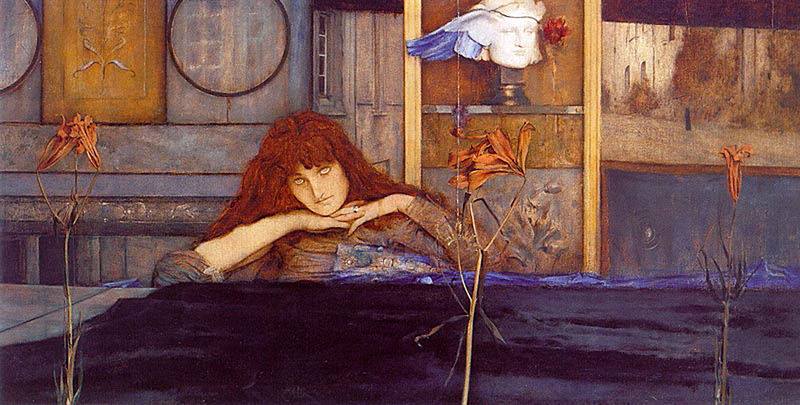

Fernand Khnopff, I lock my door upon myself, 1891, Oil on canvas , 72 x 140 cm, Neue Pinakothek, München, Germany.