2021년 4월

| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||

깜빡했다. 나 원래 이런 사람 맞아.

2021년 04월 09일 오전 10:04

부쩍 다시 뭔가 쓰고 싶어하는 걸 보니, 마음이 어딘가 혼란스러운 것도 같다. 뭔가를 쓰고 지우기를 여러차례, 텅 비어있는 화면 속에서, 불빛처럼 깜빡이는 커서를 가만히 보고 있으면, 마음이 수도 없이 깜빡깜빡 한다. 어떤 깜빡임들은 흡사 어떤 구조 신호처럼 느껴지기도 한다. 글자로 적지 못한 마음들이 마음 속을 가득 떠다니고 있다. 나를 부유하는 말들이 너무 많다. 나는 어떤 말을 먼저 구해야 할까. 모두가 내 속에서 아우성인 것 같아서, 무엇을 먼저 건져올려야 좋을지 잘 모르겠다.

어느날 문득 네가 말했었다. 내가 일기를 쓰는 것이 싫다고, 그 이후로 나는 그날로 일기를 잘 쓰지 않게 됐다. 아니 실은 거의 쓰지 못하게 되었다고 해야 할 것만 같다. 그날로, 하고 싶었던 많은 말들이, 더는 뭔가에 걸린 듯 나오지 않았다. 말이 가시가 박힌 듯 아팠다. 너는 내 마음에 뭔가를 얹어두고 떠났다.

마음을 표현하지 않는 법에 대해서 오래도록 갈고 닦아 온 기분이 든다. 돌보지 않은 마음들이 내 안에 너무 많이 자라났다. 그래서, 마음을 누군가에게 털어놓는 일은 더욱 어려워졌다. 하고 싶은 말들이 너무 많은데 뭔가에 여전히 가로막힌 기분이 든다. 보이지 않는 천장이 느껴지는 것만 같다. 호기롭게 뭔가를 쓰겠다고 했지만, 여전히 뭔가를 쓰지 못하겠다. 너는 대체 내게 뭘 얹어두고 떠난걸까. 나는 여전히 용서받지 못한지도 모르겠다. 마음이 깜빡깜빡 한다.

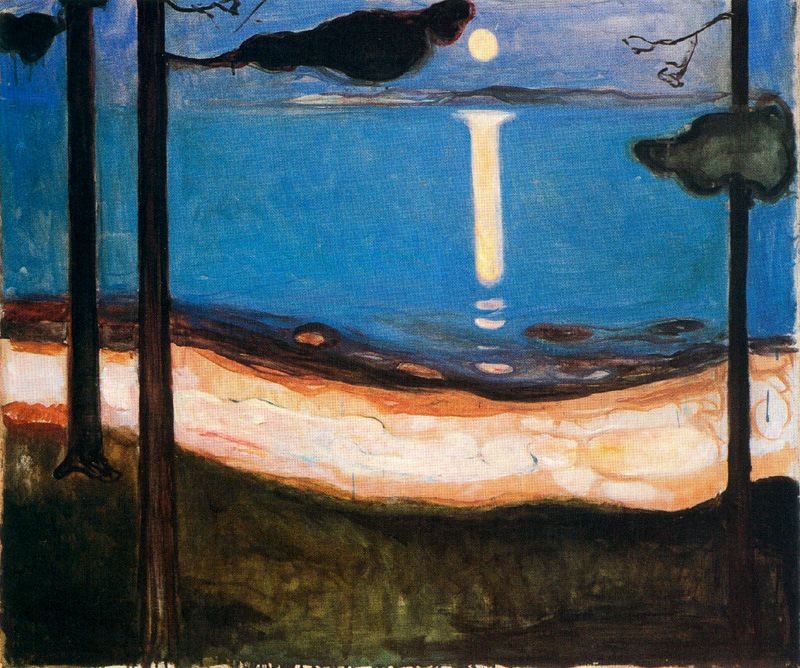

Edvard Munch, Moon Light. 1895, oil on canvas, 93 x 110 cm, National Gallery, Oslo, Norway